২০১৮-র ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখ মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া জেলার একটি কয়লা খনিতে মাটি থেকে ৩৭০ ফিট তলায় আটকে পড়েন ১৫ জন খনি-মজুর। উদ্ধারকাজের প্রেক্ষিতে উঠে আসে প্রশাসনের অমার্জনীয় প্রস্তুতির অভাব। দুর্ঘটনার পরে একমাসের বেশি হয়ে গেলেও, এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে মাত্র একজন খনি-মজুরের পচাগলা মৃতদেহ। গরীব খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের মূল্যহীনতার পাশাপাশি আবারও উঠে এলো কয়লাখনি অর্থনীতির ভয়ঙ্কর ছবি, এবং পরিবেশ রাজনীতির বিভিন্ন দিক। এখনই এই আলোচনা শুরু না হ’লে হয়তো দিনের শেষে আমাদের হাতে থাকবে কয়লা, চূনাপথরের স্তর খোয়ানো, প্রায়-ফাঁপা, বিপজ্জনক কিছু পাহাড়, বিষাক্ত বাতাস, বিষাক্ত নদী আর গুচ্ছ গুচ্ছ মৃত মানুষ। লিখছেন সোহিনী রায়।

ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্য মেঘালয়ে তিনটি পর্বতশ্রেণী – গাড়ো, খাসি আর জয়ন্তিয়া। চূনাপাথর, কয়লা ইত্যাদি খনিজ-পদার্থে সমৃদ্ধ তিনটি পাহাড়। ২০১৮-র ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখ মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া জেলার একটি কয়লা খনিতে মাটি থেকে ৩৭০ ফিট তলায় আটকে পড়েন ১৫ জন খনি-মজুর। যে ধরনের কয়লা খনিতে শ্রমিকরা আটকা পড়েছেন সেই কয়লা-খনিগুলোকে ‘ইঁদুর-গর্ত কয়লা খনি’ বলা হয়ে থাকে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, কয়লা তুলতে তুলতে তাঁরা নিকটবর্তী লাইতেন নদীর দেওয়াল কেটে ফেলেছিলেন। ফলে নদীর জল খনিতে ঢুকে পড়ে এবং খনি-মজুররা আটকা পড়েন। দুর্ঘটনা কীভাবে হল তা নিয়ে যদিও একাধিক মত রয়েছে, তবুও এটিই সব চাইতে গ্রহণযোগ্য মত। দুর্ঘটনার পরে একমাসের বেশি হয়ে গেলেও, এখনও পর্যন্ত মাত্র একজন খনি-মজুরের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

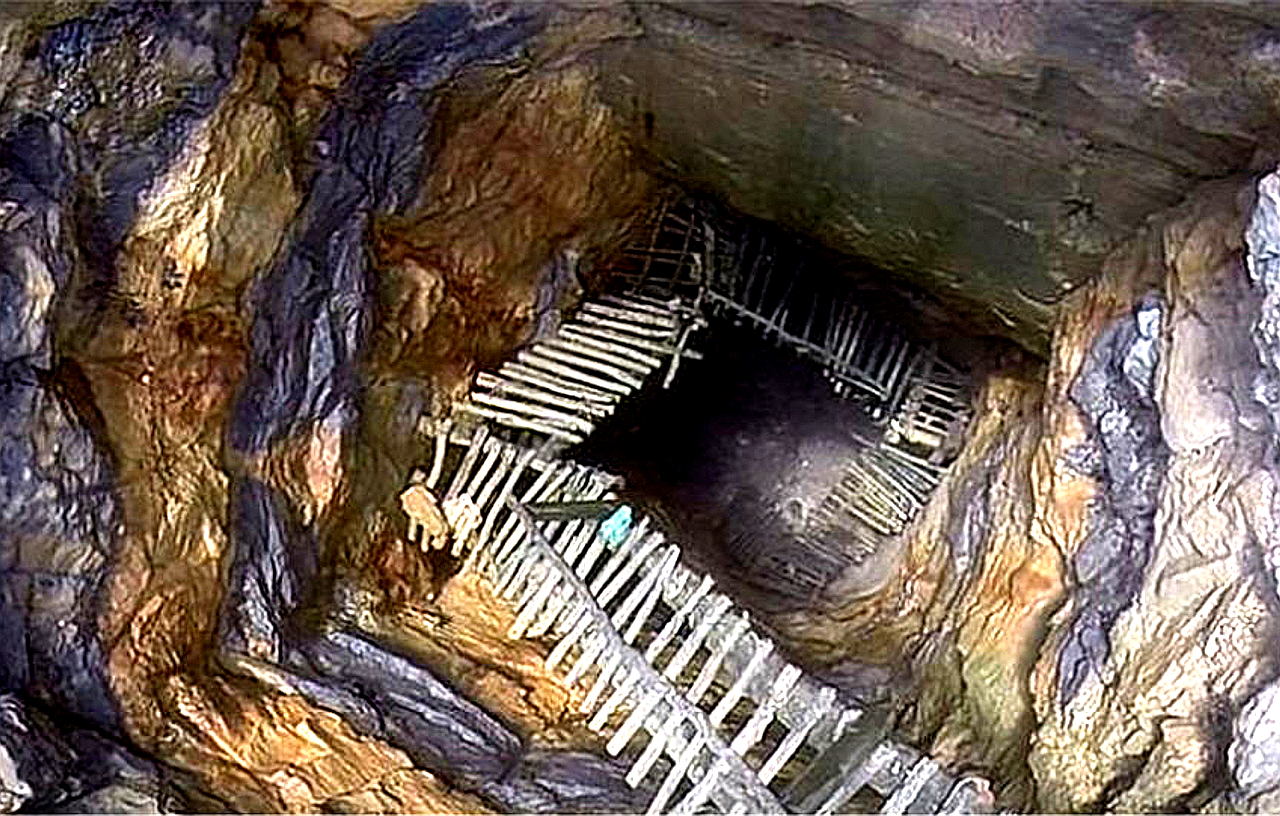

উদ্ধার-পর্বের বিষদে যাওয়ার আগে দেখে নেওয়া যাক এই ‘ইঁদুর-গর্ত কয়লা খনি’ আসলে কী? মেঘালয়ের কয়লার স্তরটি খুব সরু আর তার ওপর অন্যান্য স্তরের একটি বিরাট আচ্ছাদন রয়েছে। অর্থাৎ কয়লার স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে হলে ওই বিরাট আচ্ছাদন আগে ভেদ করতে হবে।’ইঁদুর গর্ত কয়লা খনি’-র ক্ষেত্রে মাটির গাছপালা পরিষ্কার করে, প্রথমে একটি বড় গর্ত মাটিতে করা হয়। মাটির ওপরের সেই গর্ত থেকে কয়লার স্তর পর্যন্ত কুয়োর মতো করে কেটে ওপরের আচ্ছাদনের স্তরগুলো পেরিয়ে কয়লার স্তর পর্যন্ত চলে যাওয়া হয়। নীচে নামার জন্য ব্যবহার করা হয় বাঁশের বিপজ্জনক সিঁড়ি বা শ্যাফট। তারপর ওই গর্তের দু-পাশে কয়লার স্তরের মধ্যে সরু আনুভূমিক টানেল বা সুড়ঙ্গ করে সেখানে ঢুকে ঢুকে কয়লা তুলে আনা হয়। সুড়ঙ্গগুলোর ব্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২/৩ ফুট। মজুররা কোনোমতে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ঢোকেন। বস্তুত তাঁরা হামাগুড়ি দিয়েও ঢুকতে পারেন না। সুড়ঙ্গগুলোর এই অসম্ভব ছোট ব্যাসের জন্য এই কয়লা খনিগুলোকে ‘ইঁদুর-গর্ত কয়লাখনি’ বা ‘র্যাট হোল মাইনস’ বলা হয়। এই খনিগুলো থেকে কয়লা তুলে প্রথমে বড় গর্তগুলোর বাইরে ছোট পাহাড়ের মতো করে কয়লা জমা হয়। তারপর সেখান থেকে এই কয়লা নিয়ে যাওয়া হয় মূল কয়লা সরবরাহ করার জায়গায়।

খোলা, জমানো সালফার-অধ্যুষিত কয়লা জলের সাথে মিশে যাওয়ায় আশ-পাশের জলাশয়, পুকুর ইত্যাদির জলের রঙ শুকনো রক্তের মতো হয়ে যায়। বিষাক্ত। জলে ভারী ধাতু মিশতে থাকে। কয়লা ও বালি, কাদা ইত্যাদি মিশ্রিত জল নদী খাতে জমা হয়ে খাতের গভীরতা ক্রমশ কমাতে থাকে। জলে একটা আলাদা আস্তরণ তৈরি হওয়ার ফলে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে। ফলে জলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীব বৈচিত্র কমতে থাকে। তাছাড়া ক্রমাগত কয়লার গুঁড়ো বাতাসে মিশে বাতাসকে দূষিত করতে থাকে। পরিত্যক্ত খনিগুলো অত্যন্ত ক্ষতিকর। নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটির সুমেরলিন সোয়ের ও ও পি সিং-এর কাজ থেকে মেঘালয়ের এই খনিগুলোর ক্ষতিকর দিক সামনে আসে। এছাড়াও এই খনিগুলোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যই এগুলো মজুরদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। অল ডিমাসা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ও ডিমা হাসাও জেলা কমিটি মেঘালয়ের ‘জয়ন্তিয়া হিলস’ জেলার অনিয়ন্ত্রিতভাবে কয়লা উৎপাদনকারী এই খনিগুলো বন্ধ করার আবেদন করে জাতীয় গ্রিন ট্রাইবুনালে। জাতীয় গ্রিন ট্রাইবুনাল কেবলমাত্র ‘জয়ন্তিয়া হিলস’ জেলাই নয়, গোটা মেঘালয়েই এই কয়লাখনিগুলোকে নিষিদ্ধ করে, পরিবেশ ও খনি মজুরের স্বার্থে, ২০১৪ সালে। অথচ তারপরেও এই খনিগুলো থেকে অবাধে কয়লা তোলা হচ্ছে। কয়লাখনিগুলো মূলত বিভিন্ন ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে। মানে যার জমি তিনি ওই খনিগুলোর মালিক। কয়লা মূলত আসাম, মেঘালয়-এর সিমেন্ট ইত্যাদি কারখানায় সরবরাহ করা হয়। সম্ভবত কিছু বাংলাদেশেও পাঠানো হয়। তবে সবটাই বেআইনি পদ্ধতিতে। খুন-খারাবি-ধর্ষণ, মাফিয়া-চক্র, মজুরদের চূড়ান্ত বিপজ্জনক এক বেঁচে থাকা, জলে-বাতাসে তিল তিল করে ছড়াতে থাকা কয়লা-সঞ্জাত দূষণ ইত্যাদি মিলিয়ে আর দশটা কয়লা খনি এলাকার যেমন চেহারা হয় এখানেও তাই।

সূত্র: ম্যাঙ্গো নিউজ

এবার এই খনিমজুরদের উদ্ধার-পর্বের বিষদে যাব খানিক। ২০১৮-র ১৩-ই ডিসেম্বর খনি-মজুররা খনিতে আটকা পড়ার খবর প্রথমে পৌঁছয় জেলা শাসকের দপ্তরে। খনি পর্যবেক্ষণ করে জেলা দপ্তর বুঝতে পারে যে, এই উদ্ধারের কাজ তারা করতে পারবে না। ন্যাশনাল ডিসাস্টার রেস্পন্স ফোর্সের গুয়াহাটির শাখাকে খবর দেওয়া হয়। এন.ডি.আর.এফ একদিন মতো চেষ্টা করে। খনির জল সরিয়ে খনিতে ঢোকার জন্য তারা একটি পাম্প আনায়। সেই পাম্প-এ কাজ হয় না। মেঘালয় সরকারের কাছে আরও শক্তিশালী পাম্প ও উন্নত পরিকাঠামোর আবেদন করা হয় এন.ডি.আর.এফ-এর পক্ষ থেকে। উদ্ধারকাজে সাহায্য চেয়ে ডিসেম্বর মাসের ২০ তারিখ নাগাদ কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ও.এন.জি.সি-র কাছেও আবেদন জানায় তারা। ইতিমধ্যে নদী থেকে খনিতে অবিরাম জল ঢুকেই চলে, এবং তার সাথে বৃষ্টিও খনির মধ্যেকার জলস্তর বাড়িয়ে তুলতে থাকে।

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড উদ্ধার কাজের জন্য ২৫-অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন দুটো পাম্প দেয়। সেই পাম্পদুটি দিয়ে খনি থেকে জল বের করার খানিক চেষ্টা করে এন.ডি.আর.এফ। ডিসেম্বরের ২৪ তারিখ এন.ডি.আর.এফ-এর তরফ থেকে জানানো হয় যে, তারা উদ্ধারকাজ আপাতত স্থগিত রেখেছে। কারণ মাত্র দুটো ২৫-অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প কোনো কাজে আসছে না। তারা জানায় যে, যতটা জল খনিতে আছে তাতে উদ্ধারকাজের জন্য অন্তত ১০০-অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন দশটা পাম্প দরকার। এই পাম্প তাদের কাছে এসে না পৌঁছলে তারা কাজ এগোতে পারছে না।

ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় উড়িষ্যার দমকল আধিকারিকদের একটি দল, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর একটি দল, কিরলোস্কার বাদার্স (যারা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প বানায়)–এর একটি দল ও ভারতীয় নৌ-বাহিনীর একটি দল। প্রতিটি দল তাদের নিজেদের যাবতীয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি এনে মজুত করে ঘটনাস্থলে। এছাড়াও সেখানে মজুত হয় কিরলোস্কার ব্রাদার্স-এর ১০টি উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প। মাথায় রাখা দরকার যে, দুর্ঘটনার পর ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গিয়েছে ১৭ দিন। বস্তুত, দুর্ঘটনার ১৭ দিন পর উদ্ধার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জিনিসপত্র ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়! আশঙ্কা করাই যেতে পারে যে, ততদিনে আটকা পড়া খনি-মজুররা আর কেউ বেঁচে নেই।

এত কিছু সত্ত্বেও উদ্ধার কাজ বাধা পায়। তার কারণ, প্রথমত, পাম্পগুলোয় যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, যেহেতু এগুলো বে-আইনি খনি, সেকারণে এই খনিগুলোর কোনো মানচিত্র কারুর হাতে নেই, মানে কুয়োর মধ্য দিয়ে জলস্তর পেরিয়ে মেঝেতে নামার আগে বোঝার কোনো উপায় নেই যে, কটা খনি তলায় আছে আর সেগুলো কোন-কোন দিকে। তৃতীয়ত, ভাবা হয়েছিল যে, খনির মধ্যে জলস্তর ৭০ ফুট উঁচু, পরে দেখা যায় যে, আসলে তা ১২০ ফুট উঁচু, ফলে আরও বেশি পাম্প-এর দরকার পড়ে।

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড আবারও কিছু পাম্প পাঠায়। সেগুলো আসার পর আরও নানা বাধা অতিক্রম করে আবার নতুন করে উদ্ধারকাজ শুরু হয় ২০১৯-এর জানুয়ারি মাসের ৪ বা ৫ তারিখ। কিন্তু এর পরেও উদ্ধারের কাজ নানা কারণে আটকে যায়। মেঘালয়ের এই খনিগুলোর অবস্থা এবং এই উদ্ধারপর্ব খতিয়ে দেখার জন্য ও উদ্ধারপর্বে সাহায্য করার জন্য ভূতত্ত্ববিদ, ভূ-পদার্থবিদদের একটি বড় দল ঘটনা স্থলে গিয়ে পৌঁছয় এরপর। এক্ষত্রেও মাথায় রাখতে হবে বিশেষজ্ঞরা এসেই পৌঁছলেন ঘটনা ঘটার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে। ১৭ তারিখ, দুর্ঘটনার এক মাস তিন দিন পর খনির মধ্যে প্রথম একটি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়। মৃতদেহটিতে এমনই পচন ধরেছিল যে, দেহটিকে তোলা যাচ্ছিল না। অবশেষে জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ মৃতদেহটিকে খনি থেকে বাইরে বের করা হয়।

উদ্ধার পর্ব ছাড়াও পাশাপাশি আরও একটি আইনি প্রক্রিয়া চলতে থাকে। উদ্ধারকাজে দ্রুতগতির দাবী করে একটি জনস্বার্থ মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। প্রাথমিকভাবে সুপ্রিম কোর্ট মেঘালয় সরকারের দক্ষতার অভাবকে দায়ী করে এই শ্লথগতির জন্য এবং দ্রুত উদ্ধারকাজ চালাতে নির্দেশ দেয়। পরবর্তীকালে, যদিও মজুরদের জীবন্ত অবস্থায় পাওয়ার সম্ভাবনা ততদিনে প্রায় শূন্য, তাহলেও যেহেতু মিরাকেল হয় তাই, সরকারকে এ ব্যাপারে সব ধরনের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে শেষ পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় কোর্ট। অন্যদিকে, বে-আইনি কয়লা খনি বন্ধ না করতে পারার গাফিলতির জন্য, জাতীয় গ্রিন ট্রাইবুনাল মেঘালয় সরকারকে ১০০-কোটি টাকা জরিমানা করে।

***

ছবি: আরভিন্দ পারিতি

মেঘালয়ের এই কয়লাখনিগুলোতে মৃত্যুর ঘটনা নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন আলোচনায় এই কয়লাখনিগুলোকে ‘মরণ-ফাঁদ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য উদ্ধারপর্বটি চলাকালীনই নিকটবর্তী একটি কয়লা খনিতে ওপর থেকে পাথর পড়ে দুজন খনি-মজুর মারা যান। আশ-পাশ থেকে আসা বেআইনি অভিবাসীরা এই খনিগুলোতে মূলত কাজ করেন। ফলে খনিতে কত লোক মারা যান – তা নিয়ে কোনো সরকারি পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু খনিতে মৃত্যুর খবর নিয়মিতই শুনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন সাংবাদিক ও অন্যান্য সূত্র মারফৎ। দুজন, চারজন, আটজন মজুর প্রায়শই মারা যান। কেউ জানতেও পারে না অধিকাংশ সময়। খবর বাইরে আসে না। মৃত ব্যক্তিদের নাম জানা যায় না। মজুরদের আইনি পরিচিতি নেই বলে, এবং কয়লা মাফিয়ার ভয়ে, পরিবার থেকেও খবর চেপে যাওয়া হয়। এবারের পনেরো জনের সংখ্যাটি, নিয়মিত যা ঘটে তার তুলনায় একটু বেশি। তবে এর আগেও পনেরোজন মজুর একটি খনিতে মারা গেছিলেন। ২০০২ সালে ৪০ জন মারা যান। কিছু মানবাধিকার সংগঠন ও কিছু সাংবাদিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১২ থেকে ২০১৪-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত খনি দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১০০। ‘ইম্পালস সোসাল এন্টারপ্রাইজেস’ নামে একটি এন জি ও-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৭ থেকে ২০১৪-র মধ্যে ‘ইঁদুর-গর্ত কয়লা খনি’-তে মারা গিয়েছেন ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ মানুষ। শুধু মৃত্যুই নয়, যারা বেঁচে আছেন তারাও নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন এই বিচিত্র খনন-পদ্ধতির জন্য। খুব বেশিদিন এই কাজ কেউ করতেও পারেন না।

একদিকে মানুষ মারা যাচ্ছে, শারীরিকভাবে নানান ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে চূড়ান্ত। তাও কেন তাহলে এই নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া খনিগুলো রমরম করে চলছে? খনিমালিক, স্থানীয় মাফিয়া, খনি-মজুর ইত্যাদি মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক বিরাট নেটওয়ার্ক। খনিতে মজুর হিসেবে মূলত কাজ করেন স্থানীয় মানুষরা বা আশে-পাশের রাজ্য যেমন আসাম ইত্যাদি থেকে আসা অভিবাসী শ্রমিকরা। কিছু পুরোনো লেখা থেকে দেখা যায় একসময় প্রচুর শিশু-শ্রমিকও কাজ করত এইসব খনিতে। খনিতে নামলে দিনে ৭০০-১৫০০ টাকা করে পাওয়া যায়। অন্যদিকে আসাম থেকে আসা অভিবাসী শ্রমিকের বয়ান অনুযায়ী –‘দেশে কাজ করলে পাওয়া যায় ২০০/৩০০ টাকা’। ফলে যতই বিপজ্জনক হোক না কেন এই কাজ স্থানীয় মানুষদের হাতে কিছু টাকা এনে দেয়। কিছু পরিবেশ-সংগঠন থেকে এই খনিগুলোকে বন্ধ করার চেষ্টা করা হলে সংগঠনের কর্মীরা চূড়ান্ত শারীরিক হেনস্থার মুখোমুখি হন। এমনকি এইভাবে কয়লা-তোলার বিরোধিতা করায় খুনও হন কিছু লোক।

ছবি: আরভিন্দ পারিতি

কিছু ব্যতিক্রম বাদে স্থানীয় কোনো মানুষই গ্রিন ট্রাইবুনালের এই নির্দেশকে সমর্থন করেন না – বিরোধিতা করেন। কারণ এই নিয়ম অনুযায়ী খনি বন্ধ হয়ে গেলে তাদের কাজ চলে যাবে। মেঘালয়ের রাজনৈতিক মানচিত্রের প্রায় কেন্দ্রে রয়েছে এই কয়লা খনিগুলো। এইসব খনিমালিকদের একটা বড় অংশই ভোটে লড়ে। শোনা যায় এই কয়লাখনিগুলো থেকে তৈরি হওয়া কালো টাকাই নাকি মেঘালয়ের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রন করে। কয়লাখনিগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েই নাকি বিজেপি শেষবার মেঘালয়ের বিধানসভা ভোটে জিতেছে ! তাদের বক্তব্য ছিল পরিবেশ-বান্ধব উপায় খনি থেকে কয়লা তুলবেন! প্রায় সোনার পাথরবাটির মতো একটা প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মেঘালয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার একটা সহজ উপায় হল এই কয়লাখনিগুলোকে মদত দেওয়া এবং এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, এই খনিগুলো টিঁকে আছে মেঘালয় সরকারের প্রায়-সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে। এবারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা গ্রিন ট্রাইবুনালের এই নিষেধকে চ্যালেঞ্জ করে একটি মামলা করেন সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট এখনও পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলা কয়লা এক জায়গা থেকে আর একজায়গায় পরিবহনের অনুমতি দেয় ৩১শে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত। এই নির্দেশের ফাঁক গলেই ক্রমাগত কয়লা খনন চলতে থাকে।

উদ্ধারপর্বের বর্ণনা শুনলেই বোঝা যাচ্ছে যে, চূড়ান্ত ঔদাসীন্যে ভরপুর এক কর্মকাণ্ড। যেন বা সবাই বুঝতেই পারছিল আগে থেকে যে, এদের আর বাঁচানো সম্ভব নয়। অথবা গরীব শ্রমিকের জীবনটাই এমন হয়তো – বাঁচানো অসম্ভব। কেউ ম্যানহোল পরিষ্কার করতে গিয়ে মরবে, কেউ বহুতল বানাতে গিয়ে মরবে, কেউ আবার খনিতে মরবে! কর্মস্থলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা দেওয়া যদিবা সম্ভব হয় তারা যেখানে থাকবেন সেই জায়গাগুলো কি আদৌ নিরাপদ? এই যেমন ধরা যাক পাথর যারা কাটে তারা কীভাবে মরে? পাথর কাটার ফলে বাতাসে মেশে পাথরের কুচি। সেই বাতাস যখন নাক দিয়ে ঢোকে তখন ফুসফুসে ঢুকে পড়ে ওই পাথর কুচি। জমা হতে থাকে ফুসফুসে। ফুসফুসের কর্মক্ষমতা কমতে থাকে। এই রোগ খুব পরিচিত এক রোগ। নাম সিলিকোসিস। ২০১৬ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের মোট পাথর কাটার মজুরের ৫০% এই রোগে ভুগছে। বাঁচবেন কীভাবে এই রোগ থেকে? যেখানে তারা কাজ করছেন তার কাছাকাছিই কোথাও একটা আছেন তারা। সর্বক্ষণ বাতাসে মিশছে পাথর কুচি। ফলে সারাক্ষণ শরীরে ঢুকছে এই কুচি। ঠিক সেরকমই মেঘালয়ের খনি মজুরদেরও একই অবস্থা। এক তো খনি নিজেই খুব বিপজ্জনক। তার ওপর আবার এই খনি থেকে তৈরি হওয়া দূষিত পরিবেশেই তারা থাকছেন। ফলে হয় তারা খনিতে মরবেন না হলে দূষণে অসুস্থ হয়ে মরবেন। এ এক বিচিত্র চক্রব্যূহ যেখান থেকে গরীব, অসংগঠিত, বিপজ্জনক কাজ করা শ্রমিকরা একবার ঢুকলে আর বেরোতে পারেন না।

ছবি: আরভিন্দ পারিতি

পেটের টানে, জীবন বিপন্ন করে মানুষ যে কাজ করতে নামছে, পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার কথা বলে মানুষকে সেই কাজ থেকে বিরত করা প্রায় অসম্ভব। অথচ মানুষের বেঁচে থাকার জন্যই পরিবেশ বিষাক্ত না হওয়া প্রয়োজন। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, আসলে সুস্থভাবে, সম্মানজনক উপার্জনের বিকল্প কোনো বন্দোবস্ত না হলে গ্রিন ট্রাইবুনালের এই নির্দেশ নখ-দাঁতহীন একটি ‘কাগুজে বাঘ’ হয়েই থেকে যাবে। সুপ্রিম কোর্ট, গ্রিন ট্রাইবুনাল থেকে মেঘালয় সরকারকে যতই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোক না কেন কালো-হীরের এই নেটওয়ার্ক চলতেই থাকবে। আর ঠিক এখানেই আলোচনায় আসে আরও গভীরতর কিছু প্রশ্ন। আদৌ কি আমাদের এই পরিমাণ কয়লার দরকার? বা বিকল্প কাজ কী হতে পারে যা মানুষকে সুস্থ রাখবে? বা যেখানে আইনি পদ্ধতিতে কয়লা তোলা হচ্ছে সেখানে কি পরিবেশ দূষণ হচ্ছে না? তাহলে উপায়টা কী? এ আলোচনাগুলো কোনোটাই প্রসঙ্গান্তর নয়। আপাতত প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখেই লেখাটা শেষ করছি। কিন্তু এগুলো নিয়ে আলোচনা দরকার। যদি এগুলো নিয়ে এখনই আলোচনা না করি তাহলে হয় তো দিনের শেষে আমাদের হাতে থাকবে কয়লা, চূনাপথরের স্তর খোয়ানো, প্রায়-ফাঁপা, কিছু পাহাড় যেগুলোর আবার নতুন করে নানারকম মরণফাঁদ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি, বিষাক্ত বাতাস, বিষাক্ত নদী আর গুচ্ছ গুচ্ছ মৃত মানুষ।।

ছবি: আরভিন্দ পারিতি

(লেখাটিকে খামোখাই কিছু তথ্যসূত্রের ভারে ভারাক্রান্ত করার কোনো ইচ্ছে ছিলো না। যে কেউ বিষয়টি নিয়ে খোঁজাখুঁজি করলেই এই তথ্যগুলো খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। এই লেখাটিতে তথ্যগুলো কেবলমাত্র একসাথে সাজানো হয়েছে। কিন্তু, মূল তথ্যগুলো যেখান থেকে নেওয়া হল সেই লেখক বা উৎসের কথা অন্তত খুব আলগাভাবে না বললে অপরাধ হয়। তাদের ঋণ অস্বীকার করা হয়। তাই কিছু লেখার কথা উল্লেখ করতেই হচ্ছে। সুমেরলিন সোয়ের ও ও পি সিং-এর ২০০৪ সালে বেরোনো একটি সেমিনার প্রোসিডিং, পুরুলিয়া ও জয়ন্তিয়া-র ওপর প্রতিভা সরকারের লেখা গুরুচন্ডালিতে বেরোনো একটি রিপোর্ট, জাতীয় গ্রিন ট্রাইবুনালের ২০১৪ সালের নির্দেশিকা, ২০১৪ সালে সার্কেল অফ ব্লু-তে বেরোনো কীথ স্নেইডারের একটি রিপোর্ট – এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট। এছাড়াও ডাউন টু আর্থ, ইন্ডিয়া টুডে ইত্যাদির অনেক লেখা থেকেই তথ্য নেওয়া হয়েছে।)

লেখক একজন শিক্ষিকা এবং রাজনৈতিক কর্মী। ফিচার ছবি: Environmental Change and Security Program (CC-license) from Chr. Michelsen Institute.